旧暦10月は神無月。全国の神様が出雲に集まるので、神が不在となる。逆に出雲では神在月と言う。

有名な話ですが、何で10月なのだろうか? 神様たちは出雲に集まって、何をするんだろうか?

神様は日照りや長雨から稲作を守るのが主な仕事ですから、稲刈りが終わると用済みになる。いわば季節労働者なんです。さらに、昔の神殿は倉庫と兼用していました。稲刈りが終わると、翌年のための種籾を倉庫に保管するので、次の種蒔きまで倉庫が一杯で、神様は10月にレイオフされるとともに、住居さえ無くなります。ですから神の不在は10月だけではありませんが、それが始まる10月を神無月と呼んだのでしょう。

そのような神様の失業対策として出雲大社の建築事業がありました。地元で失業中の神様は出雲へ出稼ぎに行きました。行かなかった神様もいます。たとえば恵比寿さんは漁業が生業ですのでレイオフには遭わず、地元に残ります。

神々は出雲に集まって縁結びの相談をするのだというロマンをお抱きの方には失礼。以上は私の妄想です。出雲国風土記の中に出雲大社(杵築の社)に関連する次の記載があります。

『郡役所の西北二十八里六十歩。八束水臣津野命(ヤツカミズオミツヌ)が国引きをなさった後に、天の下をお造りになった大神の宮をお造り申し上げようとして、もろもろの神々たちが宮殿の場所に集まって地面を突き固め(きづき)なさった。だから、寸付(きづき)という。』(荻原千鶴訳)

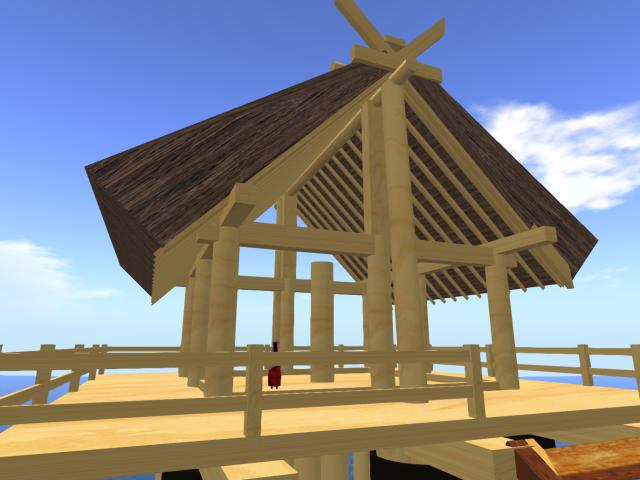

Shinobar North で再現中の出雲大社の基礎部分。SSでは石畳の上に柱が立っているようにも見えますが、そうではありません。地中深く掘って柱を立て、柱の周囲に土を戻し、その上に石を置いて突き固めます。この作業を神々がやったのだろうか。

地表に石を並べるのは土を固めるためとともに、水はけのためでもあります。柱の根本での腐敗を防ぐためです。