鳥が居るから「鳥居」なのかなあ。

出雲大社境内で発掘された根柱は直径 1.4m のスギ丸太を3本束ねたものでした。出雲国造家に伝わる『金輪御造営指図』と一致している。これを参考に大林組チームなどが48m高の社殿を想像復元した。しかし、発掘された遺構は鎌倉時代のものです。私が Shinobar North で復元しようとするのは太古(3世紀ごろを想定)のものですから、これに拘る必要はありません。

3本の柱を束ねて金輪で縛るという形には違和感があります。奈良の大仏殿の柱も金輪を用い、中心柱を板で取り巻く集合材を使っています。これは江戸時代の再建時に大きな材木が入手できなかったための策です。出雲大社も同様の事情で、鎌倉時代の再建時に3本を束ねる手段を用いたのではないでしょうか。

日本で7〜8世紀に大規模木造建築ラッシュがあり、多くの用材が伐採されてしまいました。それより前なら、国内に巨木もたくさんあったかもしれません。3本束ねではなく素直に直径3mの木材もあったかもしれません。

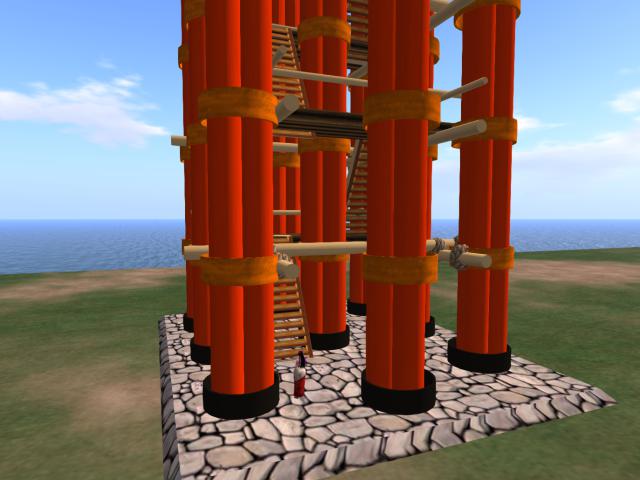

再現中の主柱の長さは地中も含めて 84mです。さすがにこの長さは途中で中継ぎしたかもしれません。そのところは保留です。

朱塗りは保留です。地面付近の防腐としては朱よりもアスファルトが効果的でしょう。

内階段などの構造物と主柱との間は釘も使えたかもしれませんが、ここでは縄で縛ることにしました。京都祇園祭の山鉾の構造も縄で縛ってますね。

出雲風土記の楯縫郡条に次の記載があります。

神魂命(かみむすひ)がおっしゃられたことには、「わたしの十分に足り整っている天日栖宮(あめのひすみのみや)の縦横の規模が、千尋(ちひろ)もある長い拷紲(たくなわ)を使い、桁梁(けたはり)を何回も何回もしっかり結び、たくさん結び下げて作ってあるのと同じように、この天御鳥命(あめのみとり)を楯部として天から下しなさった。

正面階段は約100mの梯子を60°の急角度で立て掛けたものとしました。これを登るのはたいへんだというので、正面階段に加えて内階段を作ってみました。

地震のときに家の中では階段下か階段近くがいちばん安全だという話を聞きます。この内階段を付けることで、柱の耐震性も増したのではないかと。

> あの階段が正面以外の3方向にも付いてるとか^^;

> もしそうなら柱の遺構が3方向にも見つかるはずなので、そうじゃないんでしょうけど、引っかかる^^;

遺構が出てきたのが現在ある出雲大社の境内なので、広範囲には掘れず、階段部分の遺構は出てませんし、今後も出てこないかもしれません。

階段部分は出雲国造家初伝の平面図から想像されたものです。引橋の長さ約100mと書かれていました。これを水平距離100mと解釈したのが大林組のチームで、私も当初そう思っていました。しかし復元模型にある、あの長いスロープには違和感ありました。社殿よりも階段のほうが目立ちすぎ。

もしかすると引橋長一町(約100m)は水平距離ではなく、梯子の長さではないか。そう思ってみました。本殿を支える主柱の高さが約80mで、掛かる梯子の長さが100mならば、斜め60°くらいに立て掛ければつじつまが合います。この急角度を登るのはたいへんだということはさておき、全体の格好としては、そのほうが体裁よくないですか。(ついでに朱塗りにしました。)

強度的にもそのほうが良さそうです。本殿48m高に超長い階段を付けた形を考えた大林組チームも、強度上の問題が階段部分にあると考察しています。それは、地盤の問題です。

出雲大社本殿遺構の周辺は数m掘れば堅い地盤に届くものの、階段(があったかもしれない)部分はかなり掘っても地盤が弱いことがボーリング調査によって分かっています。平安〜鎌倉の時代に頻繁に倒壊したのは本殿部分に問題があったのではなく、階段部分の地盤沈下が原因であったのではと、大林組チームは推論しています。

参考ページ:出雲大社の構造解析

『古事記』に書かれている、スサノヲがオオクニヌシに投げかけた言葉があります。

「宇迦の山のふもとに、土深く掘りさげて底の磐根に届くまで宮柱を太々と突き立てて、高天の原に届くまでに屋の上のヒギを高々と聳(そび)やかして住まうのだ」(三浦佑之現代語訳)

参考ページ:どれが本当の出雲大社かの謎

前出の平面図で本殿の中心柱は「岩根御柱」と称されています。スサノヲのアドバイスにしたがって、岩盤=岩根にまで届かせているのでしょう。しかし階段部分について、平安〜鎌倉の時代に再建した人々はスサノオの助言を忘れていたのかもしれません。

JOG内を歩いたキャプチャー動画を YouTubeにアップロードしたところ、著作権侵害の警告が表示されました。普通にWebへの埋め込み動画で問題が無かったので気づかなかったのですが、ときに問題になることがあるようです。キャプチャー時にSIMで流していたネットラジオの音楽が録画に入っていたことが問題だったようです。

この場合、Youtube動画管理画面で当該音楽を削除することで問題をクリアすることができます。もともと録画時に環境音を大きく、音楽をできるだけ小さくしておくと良いのかもしれません。音楽を切り、アフレコで著作権フリーの音楽をミキシングするのが最善なのでしょうね。

次の動画はYoutube動画管理画面の機能で当該音楽だけを削除したものです。